特集 感情を揺り動かす映像体験とは

<2018年6月30日号に掲載した特集記事です>

感情を揺り動かす映像体験とは

Unruly Japan カントリーマネージャー 香川晴代さん

Unruly Japan カントリーマネージャー 香川晴代さん

ブランディング60:販促40

かっこいい入場シーン、コンサートでの演出、商品説明、イベント告知のティザーなど、ジャンルを問わずイベントの現場やその前後に、映像を活用することが増えている。なぜ映像を使うのか、映像のもつ機能についてもう一度考えてみよう。映像でなにができるのか、どうすれば効果を最大化できるのだろうか。

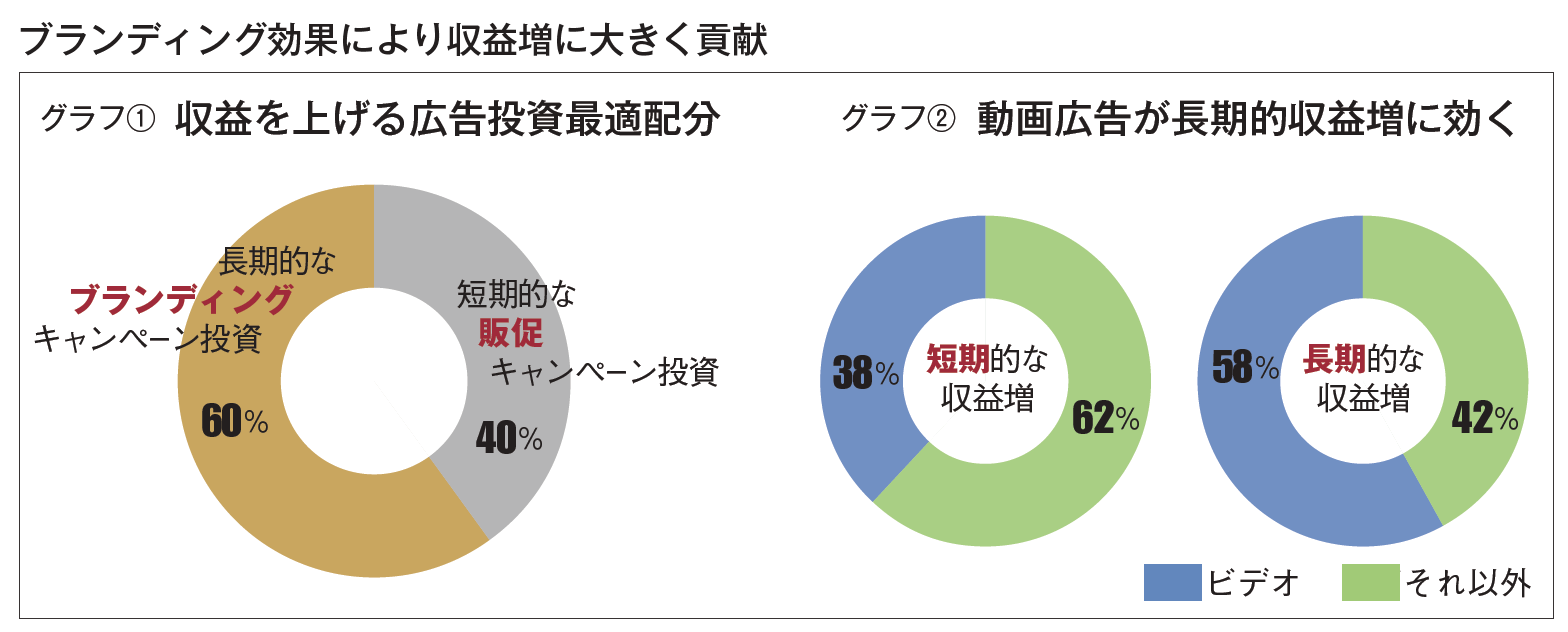

映像コンテンツや広告のマーケティング効果を分析調査するUnruly Japanの香川晴代さんは「ブランディング60%、販促40%の割合で動画コンテンツを配信するのがもっとも効果的というデータがあります(グラフ①②)」という。これは英国の研究機関IPAが実施している広告効果のアワードに寄せられた、欧米大手広告主の1400件のベストプラクティスの統計だという。合理的な内容で短期的な販促につなげる戦略よりも、感情を揺れ動かすコンテンツで認知・好感度を上昇させるブランディング戦略で長期的利益を狙った方が高い効果を得られることから、大手企業はエモーショナルな広告を多用する。代表的な例は五輪前にP&Gが実施する“ThankyouMom”キャンペーンがある。

どうすれば話題の動画をつくれるのだろうか?「幸福感、共感、ワクワク、驚き、誇り、面白い、懐かしい、温かい、悲しいなど、さまざまな感情があり、基本的にはどの感情でもいいので大きく揺り動かすことが大切」(香川さん)とはいうものの、やはり業界によって偏りがあり、自動車なら驚きとインスピレーション、日用品は温かみと幸福感というケースが多い。それを覆して注目を集めたのが、親子それぞれの視点でドラマを描いたトヨタの「Loving Eyes」や、驚きの展開がある資生堂の「High School Girl?」だ。

バズったから何になる?

ここで難しいのが、感動的な映像をいかに企業や製品のブランディングに繋げるか。

「企業のロゴマークや製品を動画の冒頭から出すのはタブー。視聴者がすぐ離脱してしまいます」テレビCMのように映像の最後に社名を出す場合、視聴者の視聴環境によっては(例えばスマホで見ている場合)ほとんど途中で離脱してしまう。そのため、映像の途中でブランドを想起させるように盛り込むなど、視聴環境を想定したコンテンツづくりは必須となる。「あの動画面白いよね、なんのCMだっけ?」ではブランディング効果は限定的だ。Unrulyでは、デバイスカメラを利用した顔認証による感情分析を利用し、どの部分で視聴者がどんな感情をもったかを分析、クリエイティブ制作に感情分析を盛り込み最適化につなげている。

イベントの映像づくりでも、マーケティング・広告でのシェアされる動画づくりのキーワードが活かせることが多そうだ。次からイベントでの映像活用の事例をみてみよう。

ひとつの世界を彷徨い、没入し、自らの身体をつかって探索して発見する

MORI Building DIGITAL ART MUSEUM:EPSON team Lab Borderless

チームラボ Communication DIrector

工藤岳さん

時間とともに移ろい、ひとの存在と関係し合い、作品が作品に会いにいく「MORI Building DIGITAL ART MUSEUM : EPSON team Lab Borderless」。

「ぼくらはできればひとびとの固定概念を外し、世界と自分との境界、そして他者との距離感、価値観を変えられることをほんの少しでもいいからできればと思っています。いまは意味がわからない場所かもしれないけれど、未来のなにかにつながる場所にしたい」。チームラボ代表の猪子寿之さんは作品の解釈や説明ではなく、思いを託すように話す。

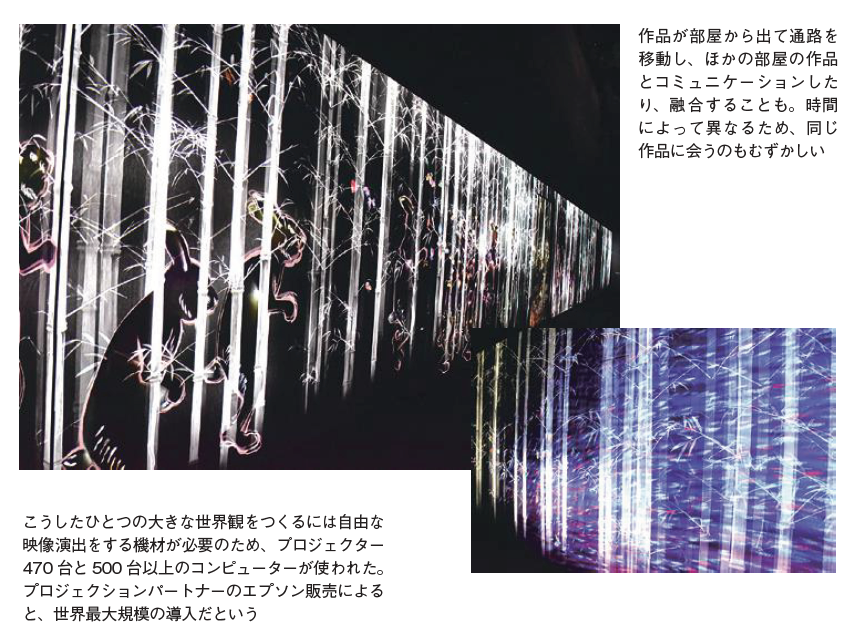

50作品、1万㎡のスケールには、時間や空間に固定されることなく、流動していく作品が広がる。滝に手をかざせば新しい水流ができたり、唐突にカラスが横切って、別の作品の空間に遊びにきていたりもする。そんな作品と対峙して、切れ目のない立体的な空間で作品と互いに呼応する双方向性の感覚が自然と得られると、作品の一部になったようにも感じる。

こうしたひとつの大きな世界観をつくるには自由な映像演出をする機材が必要のため、プロジェクター470 台と500 台以上のコンピューターが使われた。プロジェクションパートナーのエプソン販売によると、世界最大規模の導入だという

博物館や美術館が展示物や作品の解説文や順路で補いながら理解を深める左脳的コミュニケーション設計とするならば、このデジタルアートミュージアムは50作品もありながら解説はもちろん作品名すら表示されていない、右脳的コミュニケーション設計。身体を動かし、五感を使いながら、楽しむ新しい体験だ。

それは、このミュージアムの制作段階のプロセスでも同様で、言葉ありきの出発からではなく、3次元のプロトタイプがスタート。進行していく段階で、コンセプトの“Borderless”という言葉に落とし込んでいった。

それは、このミュージアムの制作段階のプロセスでも同様で、言葉ありきの出発からではなく、3次元のプロトタイプがスタート。進行していく段階で、コンセプトの“Borderless”という言葉に落とし込んでいった。

「言葉という1次元情報から3次元をつくると、逆からのプロセスよりも表現の幅を狭めてしまう」とチームラボのCommunication Director工藤岳さんは言う。

高次元の新しいコミュニーションによる、世界で最初の規模の体験は、価値観を変える新しい体験になる。

実際にチームラボでは同じような考えで商業空間や海外の博物館、レストラン、パブリックスペースを展開しているという。アートの空間だけでなく、さまざまな空間の新しい有り様を、もっと拡大解釈すれば都市そののものやひとのコミュニケーションにとっても、新しい有り様の世界をつくるヒントになる、そんな空間だ。(関連記事:エプソン新製品発表会)

“気持ちよさ”が鍵の仮想世界 〜 HACOBUNE

タケナカ 山田翔一さん

異世界に入り込んだような没入感のヴァーチャルリアリティ(VR)。その体験・体感をイベント会場にいるみんなで、共有できないだろうか…。

そんなイベントプランナーの悩みを解決するのが『HACOBUNE』。プロジェクションマッピングで世の中の注目を集めたタケナカの新しいソリューションだ。

4月に開催された先端デジタルテクノロジー展のタケナカブースは、360度LEDでかこまれた空間に、銀河や流れ星で宇宙空間を再現。杖で星を動かしたり、歩くと星が波状に瞬いたり、みんなで宇宙に遠足に来たよう。孤独ではない、人と共有する仮想空間だ。

「HACOBUNEのCOはCommunicationからとったもので、『新しいコミュニケーションを生み出す空間』というコンセプトの基、空間やインタラクションをデザインしています」とタケナカの山田翔一さんは説明してくれた。3人が1か所に集まると輝く波紋エフェクトも広がる。

四角い”ブース”ではなく、奥行きを感じる“空間”をつくり出したのは、床面高精細LEDやカーブLEDなど空間演出に対応する新しい映像技術だ。また、宇宙空間をインタラクティブな世界に作り変えたのは、赤外線やレーザーなど7種のセンシング技術。そしてそれに没入感を与えたのが、インタラクティブ技術だ。 「体験する人にリアルに感じてもらうための秘訣は、“気持ちよさ”。身体を動かしてからエフェクトが出るタイミングや位置、効果音など。自分の手によって発生したとはっきり感じられながらも、空間に溶け込む演出が鍵」(山田さん)。たしかに、大勢で立体的な世界観に没入する体験をした。

6月7日から幕張メッセで開催されたライブエンターテイメントジャパンでは、HACOBUNEの別バージョンとして、人の動きに合わせて映像と音が変化するビデオ・ジョッキー(VJ)のような空間演出や、プレイヤーの身体の動きに合わせて自機が動く体感ゲームを展示。新しい技術とそれを活かす発想が、映像を付加価値のある体験提供の場へと進化させている。

eSportsは映像信号のカオス

EVOJapan/闘劇

ヒビノメディアテクニカル野沢圭さん

アジアオリンピックのメダル種目になるなど、いま注目のe-Sports。その言葉が生まれるだいぶ前、2003年にはじまった対戦型格闘ゲーム大会「闘劇」から、ヒビノメディアテクニカルの野沢圭さんは映像づくりとイベント運営に携わっている。2012年に闘劇が終了した後も多くのeSportを手がけ、今年1月に開催され国内外から7119選手がエントリーし,1万3957人が来場した「EVOJapan」をはじめ現在も多くのeSports大会に携わる。

「配信がスタンダードなだけに、配信映像まで含めてイベント運営が求められる」(野沢さん)EVOJapanは約1085万人が視聴するほどで、映像配信会社にとっても大きなビジネスとなっている。そのために、イベント演出用の視点と、配信映像のためのイベント設計と両方の視点で常に考えているという。

EVO Japan 2018家でもできるゲームのために会場に来てもらうのに、野沢さんが活用しているのが映像による演出の力だ。たとえば選手の入場シーンをかっこいいものにするためにプレイヤーに協力してもらう。競技中の熱いバトルや勝利の瞬間抱き合う選手の感動的なシーンなどの映像は会場のライブ感を湧き出し、即時配信で共有させるほか、翌年の宣伝映像に使う。

観覧席に映る来場者は大会の一員という満足感を生み、スクリーンに大写しにされる選手の姿が、自分も大会に出たいというモチベーションにつながっているようだ。

そのために、ゲーム映像と会場の映像機器、ネット配信機器の出力と入力を幾重にも繋ぐのだが、それぞれの映像信号や端子がまったく異なる。変換したものを更に変換と繰り返すと、コンバーターもうまく作用しないこともある。「仕様がOKでも映らないものは映らない」(野沢さん)。そんな時に個人が開発した機器が役に立ったりする。「経験と勘と、いろいろなモノを持ち歩いていることがものを言う」そうだ。

格闘ゲーム観戦で、音と映像がズレていたら緊張感も台無しになってしまう。その舞台裏は、いろんな部品をもって走り回っている映像のエキスパートに支えられている。

海を感じる空間を演出

東京ベイ東急ホテル

企画・演出:ホットスケープ/アクイラ

“空と海を感じるホテル”をコンセプトに5月1日オープンした東京ベイ東急ホテル。1階は床面のプロジェクションマッピングなど海底をイメージした演出。上層階へ行くにつれて、海、凪、空(茜)とストーリーをもったフロアになっている。

多くの人が訪れる2階ロビーは、たくさんの魚たちが出会う華やかな世界を創出。壁面に光と影でエイやカメ、クラゲなどの姿を映しだす。

見ている人の動きにゆるやかに反応し、動いたり形を変える幻想的なインタラクティブ・メディア・アートが、同ホテルのアーバンリゾートの雰囲気演出に一役買っている。

55インチディスプレイ6枚の大型の映像演出だが、ハーフミラー越しに設置することで、映像機器の存在感を打ち消し、観る人を“海”の世界感に引きこむ。(企画・演出:ホットスケープ/アクイラ)

アナログと組合せ、体感を増幅

Infocomm

シーマ 石丸隆 さん

映像音響機器の展示会Infocommは、欧州のISEと並び映像関係者が多数参加する展示会。毎年、業界団体JVRAの視察ツアーに参加するシーマ石丸隆さんは「COBやCrystalLEDといった新方式はそれほど目立たなかったが、4K・8Kなど高精細、高輝度、大型化などの進化は着実に進んでいると感じました。しかし高精細のニーズはいずれ頭打ちになる。その分、扇風機型LEDを複数組合せて映像が浮いているように見せるなど、アナログと組合せた映像演出に可能性を感じました」と語る。表現の技術進化に加えて、見る側の視点を考慮することで、映像が提供する体験価値がさらに高まりそうだ。

右脳錯覚のポイントはVR上の「手」

立体音響VRさわれる音

( 左から順に)+Ring 尾﨑岳志さん(CG

Supervisor)/ 飯塚衛さん(Unit Leader Chief

Visual Effects Producer)/ 太陽企画株式会社 江口航治さん(取締役執行役員 ビジネスデザインセンター プレジデント R&D ユニットリーダー)

+Ring 尾﨑岳志さん/飯塚衛さん、太陽企画 江口航治さん

「シャンシャン」「ポミュッポミュッ」「シュルルル~ン♪」手の平に乗せたり、両手ではさんだり、指で弾いたりする動作で、こんな風に楽しげな音が鳴って、『さわれる音』に夢中になる。VRのヘッドマウントディスプレイを外して、改めて、仮想空間にいかに没入していたのかとハッとするほど、現実の会議室空間の静寂が、音に包まれたVR空間の世界をくっきりと際立たせる。

立体音響VRコンテンツ『さわれる音』を企画をしたのは、CMの企画・制作を中心とした映像制作会社の太陽企画。事業開発などビジネスデザインを行うTAIYOKIKAKU R&DとCG/デジタルデザインを行う+Ring、システムの共同開発でダズルがタッグを組み、実現した。

音楽と映画とテクノロジーのイベント「SXSW2018」(米国・テキサス州)やクリエイターが集まる「先端デジタルテクノロジー展」(東京)で、『さわれる音』は、プロアマ、国籍、老若男女を問わず、幅広い層にプレイされた。

「海外ではセンサーが直感的でよいという評価を受け、VR慣れしていない高齢者の方にもフルタイムで楽しんでいただき好評価でした」と企画した太陽企画の江口航治さんは話す。

誰もが楽しめるコンテンツづくりは、太陽企画の十八番だ。VR空間のなかでの振る舞いにも、経験に基づく体験設計がある。

クリエイティブ・ディレクションをした+Ringの尾﨑岳志さんは、「50年以上CMづくりでお茶の間を楽しませることに対峙してきた。そのDNAがあります」と自負する。触れてみたくなる形状、耳触りのいい音、反響音に包まれる心地よい空間、ちょうどいいレスポンス。音づくりには弦楽器やひとの声などさまざまなサンプルを元につくり、集計をとって快適な周波数のものを導き出した。デジタルネイティブでなくても、VR空間で直感的に反応できるのは、こうした積み上げで構成されているからだ。また、手の存在も大きい。コントローラーや特別なデバイスを握らず体験者自身が素手のままで音をさわれる仕様は、VR空間をみている客観性が薄れ、VR空間にいる主観的な感覚を増幅させる。

技術面をリードした+Ringの飯塚衛さんは「現在は数十社と打合せしながら、カスタマイズとアップデートの2つの方向を見据え開発を続けます」と今後の展開を語った。

光と影の表現にこだわる大学生クリエイター!

デジタルハリウッド大学 松本豊さん

「東京国際プロジェクションマッピングアワード」。学生が対象のこの大会で3連覇を狙うのが、デジタルハリウッド大学の松本豊さん。

入学後すぐに松本さんは、クラブのVJなども手がける先輩たちのチームに入る。グルーブ感のある映像制作を身につけ、ダンサーとのコラボなども手がける。一方松本さん個人の作品の特長としては「緊張感のあるもの、観客の意識が集中して収束する瞬間をつくること」。そのため光と影の使い方、“間”の使い方にこだわる。プロ以上のクオリティと評された昨年の受賞作「BLACK」では、立体感、実在感を出しやすい白黒の表現が、長い時間続く。

今年は11月17日に最終審査上映が行われる。松本さんがどんな作品をつくるのか、今から楽しみだ。

エプソン販売レーザー光源プロジェクター新商品発表会

軽量・コンパクトを実現6機種7モデル新登場

エプソンは、レーザー光源のビジネスプロジェクター高輝度モデルの新商品として、6,000lmの『EB-L610U』など、6機種7モデルを2018年8月から順次発売することを発表。6月13日には空間演出やイベント市場を照準にしているモデル20,000lmの『EBL20000U』、12,000lmのエプソン初ネイティブ4Kモデル『EB-L12000Q』など含む新商品を体感できる展示内覧会をイベント企画会社、映像クリエイティブ会社、イベント会場・会議室運営者に向け、先駆けて行った。

4Kモデルで映像なめらかに

内覧に参加した体験デザインのクリエイティブ会社開発担当者は1万ルーメン以上の高輝度帯プロジェクターだけでなく、6,000mlの『EB-L610U』の小型化と重さに注目。「数年前から案件としてふえている店舗・文化施設など狭い場所での空間づくりに試してみたい。また、耐荷重を考えると機種の選択が限られてくるケースもある。8.5kgはいまのところ最軽量なので視野に入ってくる」と現場事情に適応したラインナップを実用的と評価していた。

また、他のエンタメ関連企業のイベント会場技術担当者は「4Kモデルには驚いた。映像のなめらかさは圧倒的。また、今回はホールの映像機材としてだけでなく、施設全体での演出向けの機材検討でみたなかでは、新商品機種ではないけれどスポットライトとプロジェクターの使い分けができるライティングモデルのLightScene『EV100、105』がよかった。デザイン性が高いので設置場所を選ばず、要所要所で使えばサイネージ代わりにもなる」と投影と演出の両シーンで想定していた。

20,000lmのモデル、12,000lmの4Kモデルについても、展示会やライブシーンで想定される短い施工時間での設置しやすさなど細かい配慮がある。またレンズラインナップも豊富。超短焦点ゼロオフセットレンズのデモ(写真)には、「ゼロオフセットで投影できることに加え、短い投写距離で大画面を実現できるのは会場レイアウトが変わる」というよろこびの声も。エプソンの特徴でもある設計から製造まで垂直統合型ビジネスのメリットであるユーザーの声が反映された商品群に、空間演出市場のつくり手たちの心も動かされたようだ。

イベントで力になってくれる会社リスト

[table id=1 /]