- Home

- 特集, 特集個別ページ, 聖地巡礼・進化するコンテンツと 機能するインフラ

- 30年の共生関係が生んだサブカルチャーの聖地 コミックマーケット準備会 / 東京ビッグサイト – 特集 聖地巡礼・進化するコンテンツと 機能するインフラ

30年の共生関係が生んだサブカルチャーの聖地 コミックマーケット準備会 / 東京ビッグサイト – 特集 聖地巡礼・進化するコンテンツと 機能するインフラ

- 2025/4/9

- 特集, 特集個別ページ, 聖地巡礼・進化するコンテンツと 機能するインフラ

- #特集_映像照明で体感する新たな世界観

イベント会場特集:特集 聖地巡礼・進化するコンテンツと 機能するインフラ

30年の共生関係が生んだサブカルチャーの聖地

コミックマーケット準備会 共同代表 安田かほるさん / 東京ビッグサイト 営業部 営業第一課長 平井祐也さん

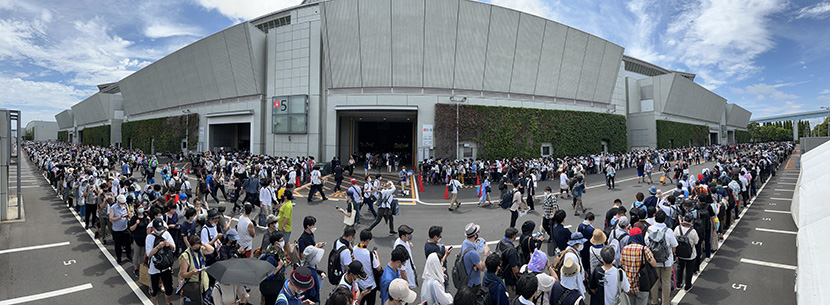

逆三角形の特徴的な建築物を背景に、さまざまなキャラクターに扮したコスプレイヤーと写真を撮る人たちが人だかりをつくる。毎年8月と12月の各2日間は、東京国際展示場(東京ビッグサイト)が、マンガ・アニメ・ゲームファンの“聖地”となる。世界最大の同人誌即売会「コミックマーケット(通称:コミケ)」が開催される。コミケ=東京ビッグサイトと全員が連想するようになるまでの過程を、コミックマーケット準備会共同代表の安田かほるさんにうかがった。

ヤドカリのように会場を転々 東京ビッグサイトが約束の地に

東京湾岸エリア、有明の風景を特徴づける逆三角形の特徴的な建物。東京ビッグサイト(東京国際展示場)は、1996年の開業以来、数多くの展示会やイベントを開催してきた日本最大の展示会場だ。

コミケが東京ビッグサイトを会場として使用し始めてから、2025年で約30年が経過しようとしている。この間、両者は互いに影響を与え合いながら、独自の文化的景観を形成してきた。ビッグサイトはただの会場を超え、マンガ・アニメ・ゲームファンにとっての“聖地”となり、コミケは単なる即売会の枠を超えて文化現象へと変貌した。

1975年、わずか32のサークルと約700人の参加者で始まったコミケは、現在(2024年12月開催時)には約3万のスペースサークルと約30万人以上の参加者を集める巨大イベントとなった。

東京ビッグサイトの前身、東京国際見本市会場(通称:晴海)でも開催されていたが、それ以前は小規模な会場で実施していた。第1回は東京・虎ノ門の日本消防会館会議室で開催され、第2回以降は板橋産業連合会館、大田区産業会館、四谷公会堂など、様々な会場で実施した。会議室1フロアという状況から、だんだん人が増えて部屋を増やし、2フロアに。そこで入らなくなったら別の施設へと、まるでヤドカリのように、イベントの規模に合わせて、少しずつ大きな施設に移っていった。

1981年12月のコミックマーケット19から東京国際見本市会場(通称:晴海)での開催が定着し(部分的に東京流通センターや幕張メッセの使用もあったが)、コミケは次第に規模を拡大していった。「最初は本当に晴海の南館という一番小さいところ、それも全部じゃなくて2階のワンフロアだけ。そこからまた少しずつ増えていき。最終的には全館使わせていただいたみたいな状況が続きました」(安田さん)。

晴海時代、コミケは急速に成長し、会場の容量を超える勢いとなった。そんな中、1996年、東京ビッグサイトが開業する。「世界都市博覧会」の会場として、イベント後は老朽化した旧晴海会場の代替施設として計画されたが、都市博の中止後、前倒しでの開業となった。

「晴海がなくなるのに合わせてできた東京ビッグサイト。都市博の中止により半年早く開催することになり、準備が大変でした」と安田さんは振り返る。

新会場となった東京ビッグサイトは日本最大の展示施設であり、成長を続けるコミケにとって適切な規模を提供した。コミケの運営団体であるコミックマーケット準備会にとって、ビッグサイトへの移行は挑戦であると同時に、新たな可能性を開くものでもあった。

より規模の大きな東京ビッグサイトに移転後もコミケの規模は拡大し、すぐに全館を使用する。「サークルさんが2日間では入り切らないので、3日間使ってやりましょう」といったことも考えるようになった。

コミケにとっての東京ビッグサイト、東京ビッグサイトにとってのコミケ

コミケと東京ビッグサイトの関係は、単なるイベントと会場の関係を超えている。両者は互いに価値を高め合う関係を築いてきた。コミケにとってビッグサイトの広大な空間は不可欠だが、同時にビッグサイトにとってもコミケは特別な存在となっている。

「我々は一番広いことに対して意義があると思っていて、広さによって余裕も出るし、可能な限り『来たい人みんな来てほしい』というのが私たちのスタンスなので。『この会議室には50人しか入れませんよ』みたいなのはやりたくない」。コミケの理念として、安田さんは「参加者全員に開かれた『場』」という考え方を強調する。それはサークル(出展者)も一般参加者も、全員が「参加者」であるという考え方だ。この理念を実現するためには、東京ビッグサイトのような大規模施設が必要だった。

「大きなホールだとしても、1ホールずつ区切ってしまうと、こじんまりとしてしまう。東京ビッグサイトの東展示棟3ホールずつの吹き抜けは、見通しがよく空間を大きく使える。設営日の朝に、明日にはここが机と人と本であふれかえるんだな、と思うと感動的ですね」と安田さんはいう。

コミケとして使い方を考えると、東京ビッグサイトにも課題はあるという。晴海時代と比較して安田さんが感じるのは、空間の連続性や余白の問題だ。

「展示会場としてビッグサイトの形が正しいのだと思います。コミケでは各ホールは同人誌即売会、企業ブースで満杯になります。会場内に人が滞留できる場所というか、空きスペースが必要なんですよ。ホールとホールの間に大きな空間があって、そこでみんながコスプレをしたりできる形が理想です」(安田さん)。

晴海時代、ホールとホールの間の空間は人々が交流する場として機能していた。現在はコスプレイヤーの活動場所は屋上展示場や別にホール内に用意したり、会議棟の足元近くにある庭園等をコスプレエリアとし、交流の場にするなどの工夫をしてきた。しかし、わざわざ見に行くよりも、ホールを移動中に自然にコスプレや交流の場を通るようなシームレスで一体感のある空間が理想だという。

ボランティアが集まる多数の会議室や急変する状況に対応する運営サポート

もちろん、東京ビッグサイトでないと得られないものも多い。特に会議室の大きさや室数、運営面でのサポートは、いまのコミケに欠かせないものになっている。

コミケの運営は、ボランティアの準備会スタッフ約3000人が自主的に動くことで知られる。開催前にほぼ全員が参加する規模の集会や、各部門に分かれて会議を行うため、東京ビッグサイトの会議棟の規模と部屋数は、コミケ開催の必須条件となっている。本番の会場を見ながら会議や打合せができるのも、利点だ。

長年の関係構築により、東京ビッグサイトとコミケの間には特別な信頼関係が生まれている。「25年も一緒にやっているので、考え方や基本的な情報はすでに共有されていますが、東京ビッグサイトさんと打合せは年中やっていますね。大規模改装時の利用可能状況といった大きな話題から、あそこの扉のノブが動かないといったものまで、何かあればすぐ連絡して相談しています」(安田さん)

改装工事のスケジュールは事前に連絡されているが、工事中の別ホールへの動線や、滞留場所など、会場のことを隅から隅まで使い、その構造を知っているために、より多くの問題が事前に想定され、打合せの内容は多岐にわたる。

近年は東京オリンピックの影響や新型コロナウイルス感染症の流行、大規模改修などイベント開催に影響を与える要因が多く、コミックマーケット準備会と東京ビッグサイト側の綿密な連携が不可欠になっている。

国境を越えるマンガ・アニメ文化の象徴

コミケが東京ビッグサイトで継続して開催されることで、東京ビッグサイトはマンガ・アニメ・ゲームファンにとっての“聖地”としての地位を確立した。特に海外からの参加者にとって、東京ビッグサイトはまさに日本のポップカルチャーの聖地と言える存在になっている。

株式会社東京ビッグサイト営業部営業第1課課長・平井祐也さん

「もはやサブカル層の皆様にとっては、コミケ = 東京ビックサイト。同人文化とビッグサイトは同意に近い社会認識になってきていると思います。毎回毎シーズン行くというリピーターが大半です。25年ご開催いただいているので、海外の方にとっても聖地になっています」(株式会社東京ビッグサイト営業部営業第1課課長・平井祐也さん)

安田さんによると、現在のコミケには世界76カ国以上からの参加者がいるという。アジアの国々では日本のマンガ専門店があり、そこで入場チケット替わりのリストバンド型参加証を事前に現地で購入したりできる。また、海外からの参加者のためにオンラインでのチケット購入システムも整備されている。

東京ビッグサイトの象徴的な外観、特に逆三角形の会議棟は、コミケ参加のシンボルとなっている。「海外の方も、やっぱり会議棟の逆三角形の写真を撮り、『コミケに来ました!』と言ってSNSで発信する。ある意味象徴みたいなものになっていて、コスプレイヤーの方も会議棟を背景に写真を撮るんですね。東京ビッグサイトの写真は、ビジネスマンの方にとって『展示会場に来た』って思うんですけど、マンガ・アニメ・ゲームファンにとっては『コミケの場所に来た』という意味に変わるんです」(安田さん)

世界最大の同人誌即売会の会場として、東京ビッグサイトはマンガ・アニメ・ゲーム産業全体にとっても重要な場所となっている。

「同人誌文化の発信源が東京ビッグサイトというような認識を参加者の方に留まらず、世間も思っていると思います。コミケさんをはじめとした同人誌即売会は、歴史ある日本のアニメ文化発展の裾野を支えています。そういう意味でも同人誌文化、マンガ・アニメ・ゲーム産業全体に留まらず、コミケさんのおかげで東京ビッグサイトがブランディングされているというのは事実であると思います」(平井さん)

「参加者」が創るイベント コミケの運営モデルと会場利用の特殊性

コミケの特徴の一つに、その運営方法がある。約3,000人のボランティアスタッフによって運営されるコミケは、一般的な展示会やイベントとは運営のあり方が大きく異なる。

「最初の頃は立ち上げのスタッフ4人運営しようとしたんですが、当日はそれじゃ回らず、出展サークルの人に手伝ってもらいました。」

サークル参加者自身がスタッフとして運営に加わるという形は、コミケの初期から始まっていた。これがサークル(出展者)も一般参加者も、そしてスタッフも「全員参加者」という理念につながっていく。

「サークルさんと一般参加者、同人誌を頒布する人と見に来る・買いに来る人という区分けもあまりしたくない。全員同人誌が好きな人だから」この理念は、現在でもコミケ運営の基本的な考え方として継承されている。

この「参加者」の考え方は、コミケと会場の関係にも反映され、参加者自らがイベントを作り上げるという文化は、会場利用の細部にまで及んでいる。

「みんなが参加者です、この『場』を形作る一部ですよ、というのは理念でもあるのですが、実際にそういう気持ちで来ていただかないと、なかなかしんどいかもしれません。実際コミケに来ると、どこへ行っても並ぶわけですよ。今でこそリストバンドとかを使って入場方法も改善して会場に入るまでの時間こそ短くなりましたが、いったん中に入ってもまたお目当てのサークルの列に並ぶわけです。トイレに行くのも一苦労です。普通だったらもっといろいろなトラブルが起こる」(安田さん)。

参加者がこうした状況を受け入れ、なお継続して参加するのは、コミケという場が持つ特別な意味があるからだ。「みんなが好きなものがここにはあるし、同じものが好きな仲間がいるということが支えになっています。そもそもコミックマーケットという名前が、みんなの場所でもあり、“マーケット”でもあるという両方の意味を持っているわけで、理念と現実がうまく噛みっていると思います。」と安田さんは話す。

規模の拡大と影響力の強さ商業主義とのバランス

コミケの成長に伴い、企業出展も増加していった。しかし、コミックマーケット準備会はあくまで「商業主義」とは一線を画すというスタンスを維持している。これもまた会場利用の特徴に影響している。

「これぐらいの規模になったから、外部の運営会社っぽいところを入れようとか、広告代理店さんを入れようとかっていうふうな方向に舵を切らなかったというのは、商業主義を避けるという考えもあります。また自分たちで基本的なことはできてしまうということもあります。」

一方で、企業ブースは年々規模を拡大。ほとんどの主要マンガ・アニメ関連企業がコミケに出展してきた。コンテンツ系の企業にとって、パロディ・二次制作をする出展サークルは、コンテンツを愛するコアなファンであるということを再認識する場ともなっている。「それは業界全体にとっても良いことです」と安田さんは語る。

コミケの一要素となったコスプレ文化の波及

コミケの歴史において、同人誌の販売だけでなく、コスプレ文化の発展も重要な要素となっている。コスプレの成長は、会場利用にも大きな影響を与えてきた。

「コスプレ自体は結構早くからあったんですけど、最初はみんな自分がやっている二次創作のキャラクターをやるみたいな感じでした。例えば有名なのが手塚治虫ファンクラブの女の子たちが海のトリトンのコスプレをしたとか、要するに作品のコスプレですね。だんだんコスプレも自分の表現だっていうことで浸透してきました。現在ではコミケにコスプレイヤーの方がのべ1万人くらい参加しています」(安田さん)。

コスプレの歴史は長く、1970年代には既に存在していたが、本格的に増加し始めたのは1980年代からだという。特に、機動戦士ガンダム、うる星やつらなど人気作品の影響は大きかった。街中でのコスプレも当たり前のようになっている昨今だが、当時は露出が多めのキャラクターのコスチュームで会場外に出たコスプレイヤーが警察に注意されたこともある。

現在のコミケでは、基本どこでもコスプレは可能だが、コスプレイヤーが集まるためのエリアが設けられている。前回は南1ホール、東8ホールの外や、、西展示棟の屋上展示場などで、コスプレイヤーの撮影がおこなわれた。こうしたコスプレエリアの設置も、東京ビッグサイトでのコミケ運営における特徴の一つとなっている。

赤十字との協力 非営利的な社会貢献

コミックマーケット準備会と日本赤十字社との協力関係は長く続いている。

「赤十字の献血活動をサポートしています。献血場所を探しているという話をいただいた時に、『スタッフがバイク事故の時に助けてもらったから手伝いましょう』ということになりました。それが30年ぐらい続いているんです。特に冬コミは会場の近くでも献血をやっていますが、それ以外に献血応援イベントと銘打って全国で献血に協力して下さった方へ、企業ブースの出展企業さんのご協力の元ポスター配布を行っています。」

こうした活動の成果は目覚ましく、一般的な献血会場と比較しても多くの献血者が集まる。

「献血した方が1日400人以上ですから、他の場所ではなかなかこんなに人が集まりません。特に、夏のお盆や年末年始は血液が不足しがちで、コミケット関連の献血が大きな割合を占めています。また、献血応援イベントが若年層の献血体験の掘り起こしに寄与していると聞いています。」

SNS時代のコミケデジタルと実物の融合

近年のインターネットの普及やSNSの発達は、同人活動のあり方にも大きな影響を与えている。しかし、デジタル環境が整備される中でも、コミケというリアルな場の価値は変わらないという。

「変わってきてる部分は確かにありますが、ネットですべてが完結しているわけではない。ボーカロイドやVTuberといったネット発のコンテンツもたくさんありますが、最終的には本やグッズなど物理的な形を求める傾向も強い」と安田さん。ネットだけだと物足りない部分が出てくるようだ。

人と人が直接会って交流するという原点は、テクノロジーが発達した現代でも変わらない価値を持っている。「コミュニケーションの形がいろいろと変わっていっても、誰かと会いたいとか、誰かと好きなものを語り合いたいとか思う気持ち。それから、実際に自分の作ったものの感想を直接聞きたいといったものの価値は、この先もそうそう変わるものじゃないですね」(安田さん)。

50年という歴史と未来への展望

今年の12月でコミケは創設50周年を迎える。そして、東京ビッグサイトとの関係も四半世紀を超えた。この長い歴史を振り返りながら、安田さんは未来への展望も語る。

「コミケはこの形をうまく維持しながら、新しい人たちが来やすい環境も作りつつ、次の30年とか100年続くイベントになるといいなあ、と思います。」(安田さん)。

日本のあらゆる分野で懸念されている、少子高齢化の影響はコミケにも及んでいる。初期のアニメファンが60代になり、会場にも中高年の姿が目立つようになってきた。一方で、リストバンドの購買データを見ると、若い参加者が増えている。

会場への要望としては、夏のコミケの暑さ対策や周辺環境の整備などが挙げられた。

「会場だけじゃなく、その周辺があってこそのイベント開催というのもあります。そういったところは我々だけでは何ともできない。東京ビッグサイトさんや東京都のお力を借りて、環境整備をお願いしたいですね」開発が進む東京湾岸エリアだが、施設を建設するだけでなく、人が集まり活動するためには、バッファ(緩衝地帯)となる空間も大切だと安田さんは訴える。

25年間の積み重ね 継続がもたらす価値

コミケと東京ビッグサイトの25年にわたる関係は、継続することの価値を示している。

初開催からの50年のうち、約半分の25年間、ずっと東京ビッグサイトと一緒に歩んできた。その関係の継続性、経験の積み重ねが、「ココでならうまくやっていける」という関係性をつくりだし、参加者もまた時期がきたらあの逆三角形の下に集うものだというのが身体に沁みついてくる。

継続することによって、参加者にとっても会場が持つ意味は強化されていく。「コミケという場を継続していくことは私たちの理念の一つです。参加者の方々にとっても東京ビッグサイトは、コミケの場所という認識があり、そこで実施するのがコミケの形という認識となっています」

そして、東京ビッグサイトでコミケが定期的に開催されることは、創作者にとっても重要な意味を持つ。締切がないと描けない…というのは、制作者によく理解できる心理だが、コミケへの出品が締切の機能も果たしている、と安田さんは苦笑いした。

コミュニティを支える場としての東京ビッグサイト

東京ビッグサイトがコミケ参加者にとって、同人誌を見る場所に留まらず、コミュニティとして機能している。ファンがイベントづくり運営に積極的に関わるのは、作品好きという想いのほか、コミケが自分たちのものという認識があるからなのではないか。

同人作品をつくる3万のスペースサークルと、30万人のファンが集まるというイベントは、他に想像がつかない。とくに女性の描き手がたくさんいることは文化として広く浸透している証左ではないか。

文化の「場」としての東京ビッグサイト

東京ビッグサイトとコミックマーケットの25年にわたる関係は、イベント会場とイベントの関係を超えて、文化の「場」として機能してきた稀有な例だと言える。単なる施設と利用者の関係を超え、互いに価値を高め合い、独自の文化的景観を生み出してきた。

イベント会場というインフラが、単に施設を貸し出すだけでなく、文化の継続性をサポートする役割を担っている。

東京ビッグサイトとコミケが今後も互いを高め合う関係を続け、日本のポップカルチャーの“聖地”としての価値を高めていくことを期待したい。